このアンプを製作しようと思ったきっかけは、拙VT-62シングルアンプで音楽を聴いていた時にフィラメントの輝きが美しいと思ったことだった。

同じ送信管であるVT-25なら何本か持っていたはずなので、探してみると3本見つかった。これを使ってVT-25シングルアンプを製作しようと考えた。

電圧増幅段はVT-62シングルアンプと同様に6DN7を使ったらどうだろう。手持ちには7本の6DN7がある。これは電圧増幅と電力増幅の3極管が1本に封入されたテレビ球だ。VT-62シングルアンプはカソードチョークドライブだが、例えばチョークコイルにゼネラルトランスのPMC-80Hを使うと2個で1万円を超えてしまう。ならば6DN7のカソードフォロア直結ドライブではどうか。

VT-25のフィラメントをDC点火する時にCRフィルタを使う場合、残留ノイズを減らすためハムバランサを使う。これは真空管を差し替えるごとに調整する必要がある。また真空管の劣化具合によって調整がずれる。DC点火をするなら3端子レギュレータを使ったら良いのではないかと思った。残留リプルが低いのでハムバランサが不要になる。DCDCを使う方法もあるけれど、ノイズ低減のためLCフィルタを入れる必要がある。ただノイズ成分は高周波だから、測定器に聞こえるのを気にしなければ入れなくても構わない。

VT-25のカソード抵抗の代わりに定電流回路を使えば6DN7カソードフォロア段のバイアス調整が不要になる。ただVT-25がエミ減になるとカソード電圧が上昇し、定電流回路の耐圧を超えてしまう恐れがある(高耐圧の3端子レギュレータなら問題が解決する)。ただ、電流を確保するためにVT-25のエミ減が加速されると思われるので、抵抗による自己バイアスが安全だと思う。

前置きが長くなったが、本機の回路を上記に示す。VT-62シングルアンプのアンプ部に倣い、初段をFETと3極管によるカスコードとしている。電源トランスはVT-25のフィラメント電源のため西崎電機に特注した。LM350Tは最低入出力電位差が2.6V以上である必要がある。LM350Tは最大電流が3Aだが低損失レギュレータに電流を流せるものが見つからない。VT-25の冷間時のフィラメント抵抗は約1Ωと低く、電流に余裕がないと3端子レギュレータの保護回路が働く可能性大。

6DN7のカソードフォロア段の±電源が2段のCRとなっているのは、残留リプルが残留ノイズに影響すると考えたからで、こんなに大掛かりにする必要はないかもしれない。

なるべく電源回路を簡単にしようと無いアタマをひねってみたが、やっぱり大掛かりになってしまった。

OPTはアンディクス・オーディオのOPT-S14で1次10kΩ、出力容量5W。OPTにお金をかけるのなら1次14kΩのISOトランス FC-20-14S、ハシモトトランス H-20-14Uが良いだろう。でも、たかだか出力2Wのアンプに20WのOPTを使うのは大げさな気がする。ゼネラルトランスのPMF-7WS-1014ならリーズナブルな価格かな。なぜこれらのOPTを候補に挙げたのかは、VT-25のrpが5kΩと高く、インダクタンスの小さいOPTでは低域を充実させることができないから。

特注した電源トランス。1次100V 50/60Hz、2次 0-320V 0.1A、0-115V 0.1A、8.5V2.2A×2、6.3V2A。

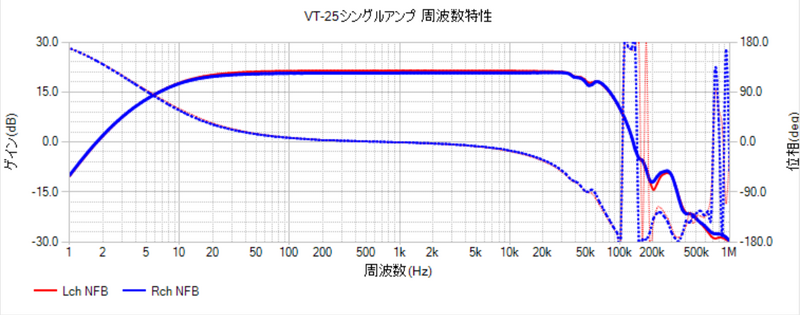

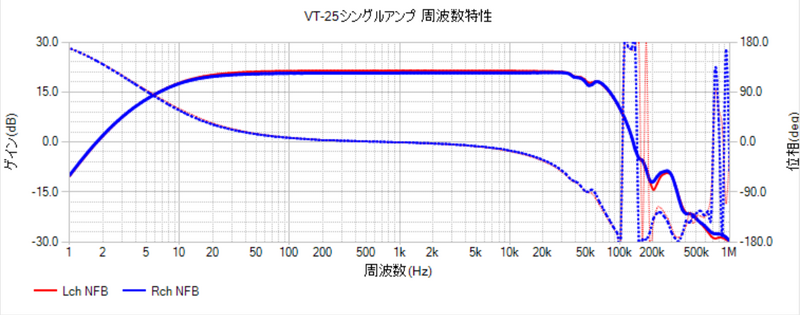

諸特性を上記に示す。高域は-3dB点の周波数が70kHzで伸びていないが、OPTの特性によるもの。出力は1kHzで2W。これはA2級でグリッドをプラスまでドライブしているため。残留ノイズは0.11mVと低くなった。これくらい低いと静けさの表現が良くなるように思う。

周波数特性。両チャンネルがよく揃っている。

クロストーク特性。20Hz~20kHzでは-70dB以下。

Lchの歪率特性。110Hzが悪めなのは、VT-25のrpが5kΩなのに対し、OPTのインダクタンスが約19Hであるためと思われる。もっとインダクタンスの大きいOPTなら良くなるんじゃないかな。

Rchの歪率特性。

[10kHz方形波、ダミーロード8Ωでの出力2Vp-p、100mV/div(プローブ10:1)、20μS/div]

SP端子に0.047μF~0.47μFのコンデンサをつないで方形波観測し、ダミーロードをオンオフしても発振しないことを確認。

使用機材

オシレータ TRIO AG-203

ミリボルトメータ LEADER LMV-181B

デジタルオシロスコープ IWATSU DS-5105B

オーディオアナライザ Panasonic VP-7721A

ANALOG DISCOVERY 2

PC Lenovo ThinkPad E14 OS Windows11 Home 23H2

レイアウト図。アルミシャーシは株式会社奥澤のO-45でW300mm×D170mm×H50mm、t=1.5mm。電源部は12Pの平ラグに無理やり乗せたが、フィラメント電源の平ラグ5PをOPTとVT-25の間に置き、電源部を8P×2で電源トランスの両側に配置したほうが良かった。平ラグを多用し、VT-25のカソードCRを除き、CRをほぼ全部乗せてある。

シャーシと裏蓋の穴加工は自分で行い、ダークグレーマイカメタリックに塗装した。磨きはコンパウンドシートの導入でラクになった。

ワンパターンだが今回もブツ撮りをしたので掲載する。

拙VT-62シングルアンプとの違いはVT-25をソケットプレートで15mm沈めたことにある。これでOPTケースより真空管があまり飛び出さなくなった。

6DN7はコインベースのものを使ったが、見た目はコンパクトロン管のような感じ。

やっぱりこういう光り輝くフィラメントというのは見栄えがする。

電源トランスの養生テープを剥がす時に塗装がところどころ剥がれてしまったので、マットブラックで塗装した。プラサフを使わなかったので、剥がれたところが少々凸凹しているが気にしないことにする。形あるものはいずれ壊れるのである。アンプを使えば傷がついていくものだ。

電源部の平ラグとの干渉を避けるため、SP端子をその両側に置いた。

電源部の平ラグとの干渉を避けるため、SP端子をその両側に置いた。

シャーシ内部。平ラグからの配線が多くてゴチャゴチャしている。TO-220の3端子レギュレータやMOSFETを平ラグのスペーサーに共締めしたので直接見えない。LM350Tはフルモールドではなく放熱のフィンが剥き出しのため、絶縁ワッシャを使う必要があって固定し難かった。背の高い電解コンデンサの頭にはシャーシとのショートを避けるため気休めにシールを貼ってある。実際は間隔が空いているので問題ない。

駄耳の私による試聴結果。送信管のせいか中高域に浸透力があって音がよく飛ぶ。反面、低域は普通といった印象。後日VT-62シングルアンプと比較試聴をしてみようと思っている。出力管の違いはあるものの、VT-62シングルアンプのカソードチョークドライブとVT-25シングルアンプのカソードフォロアドライブの差がどう出るか。